個人開発でのLLM活用10連発

Photo by

こんばんは

Helpfeel エンジニア

設計、実装、ドッグフーディングの繰り返しの日々

前回

興味関心がある身近なデータを集めまくる

データを起点にして次の挑戦領域を発見する

自分が作ったものを毎日使う

アイデアの本質が見えるまで深堀りする

ときどき刺激を加える

個人開発歴

大学生の頃から

10年以上

色々と作ってきた

思いつき次第試したい

自分が毎日使いたい

多くの人に使ってもらいたい

詳しくは #作った の関連ページ

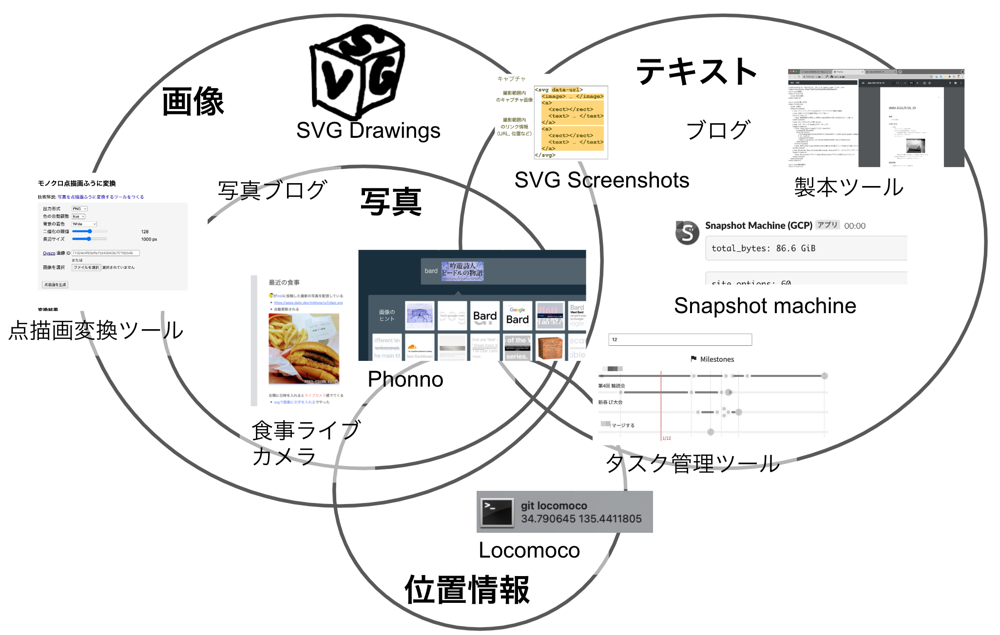

個人開発の傾向

いくつか並行して開発を進めている

分野ごとの広がりを整理を試みた様子

画像を扱う題材が好き

個人開発でLLMを使っていく話

手を動かして慣れていくしかないですよね!

LLMでお絵かきする

言語モデルで絵を描く

拡散モデルではなく

LLMでお絵かきする

SVGならできる!

SVG大好き

few-shotで原画を与えて自由に変形してもらう

SVGでの表現の限界に挑戦してくれる

SVG Drawingの進化に乞うご期待

ちょっとしたSVG素材を作る

アイコンやプレースホルダー画像など

Claude 3.5のArtifacts機能が最高に便利

出先の隙間時間に作業を進められる

外でもスマホでも個人開発できるようになった!

チャットクライアントを作る

開発アイデアやコードがデフォルトでコンテキストに乗る

いちから前提を話さなくていい

具体的なコードで会話できる

開発TODOメモやイベント情報を混ぜた秘書を作れる

チャットクライアントを作る

LLMとのチャットUIの研究を兼ねている

例: テキスト入力欄は画面上部にあったほうがいい

例: 会話の中で、コンテキストに含めるものを選択したい

最近Goolge AI Studioにも実装されていた

チャットクライアントを作る

エクスポート機能を実装するべき

より強いモデル情報を引き継げる

簡単なブログ記事にもなれる?

HTML形式で出力しておくといい

ブラウザで読める(人間可読)

他のクライアントにもファイルとして渡せる

例: Google AI Studioで続きの議論をする様子

情報分析する

積読になっているブックマークをときどき見直したい

ブックマーク検索ツールも開発中

定点観測機能

新しい順に読みたい

追加日ではなく

古い記事がバズっていたりすることもある

情報分析する

ウェブページを画像としても保存している

情報分析する

マルチモーダルLLMにスクリーンショットをそのまま渡す

先頭から高さ1000pxの領域で十分

プロンプトの例

jsconst prompts = [ "スクリーンショット画像から情報を抽出して、このコンテンツの作成日を推定してください。", "時刻が不明確な場合は 00:00 としてください。", "複数の候補が考えられる場合は、確度が高い順に並べて回答してください。", "日時情報を抽出できなかった場合は、空の配列を返してください。", "---", `只今の日時は、${nowDateStr} です。`,];情報分析する

入力画像の例

(説明用に回答根拠箇所のマーキングを付与している)

記事の作成日を推定させる

該当箇所が複数あれば、確度順に全部答えてもらう

Cosenseのページなど、推定不能な場合は空になる

DBでも複数の値を記録できるようにしておく

あとで人間がチェックする

記事作成日を推定できた様子

灰色の文字で表記。紫色の長方形はリンクタイトルをマスキングしたもの。

Gemini 1.5 Flash APIを使用

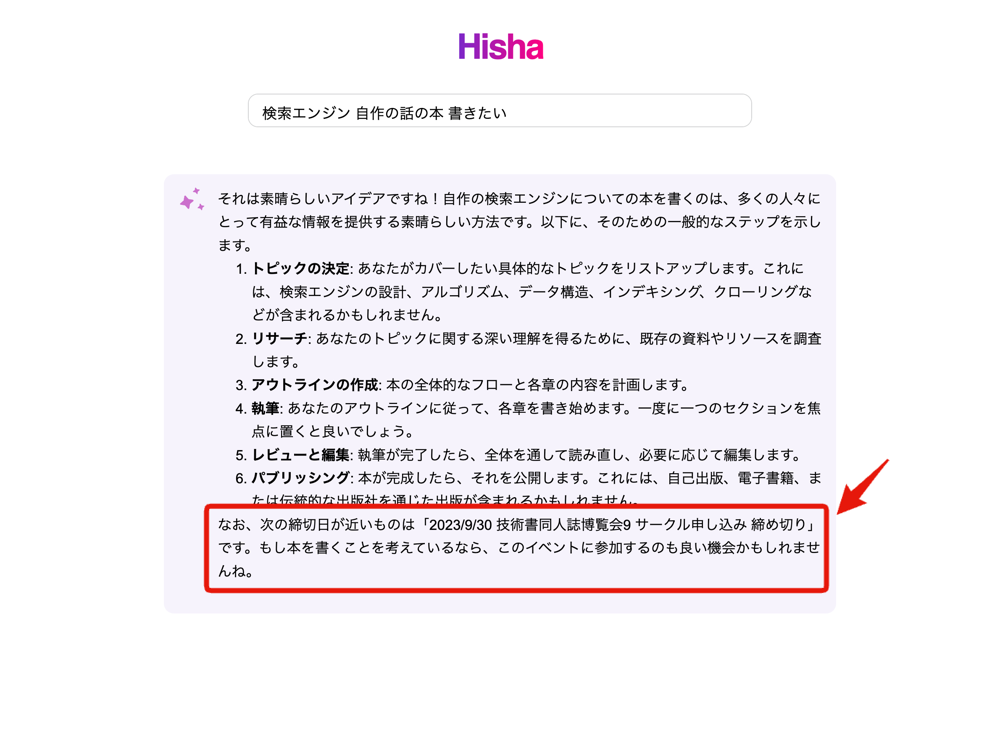

最新作

画像検索エンジンの作成・共有サービス

2年間ほぼ毎日使っている

写真を探す

写真に撮られた本のスクリーンショットを探す

撮影場所に関する情報が書かれた画像を探す

テックイベントのスライド写真を起点に連想検索する

論文とWebページを串刺しで検索する

たぶん便利なので一般向けのサービスにしてみよう!

機能を削ぎ落として調整した

落としすぎた気もする

塩梅が難しい

ドッグフーディング期間が長すぎると自分に特化したシステムになりがち

温めすぎないほうがいい

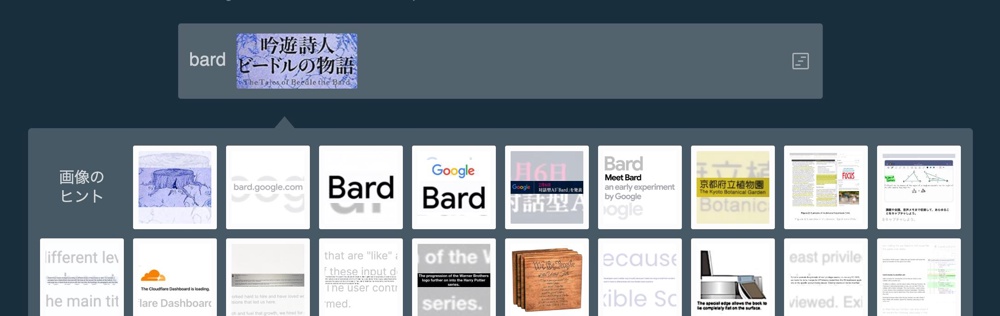

最新作: Phonno

Phonno = Photos + Annotations

スクリーンショットや写真に対するRAGシステム

自分が追加した画像資料にGroundingできる

詳しくは技書博9で販売した知的生産のための画像検索システム開発記にて

画像の特定領域に説明を書いて検索可能にする

特に検索で見つけたい箇所を手厚く

書くために探し、探すために書く

PhonnoでのLLMの利活用

画像の説明を書いてもらう

画像片そのものと説明をマルチモーダルモデルに与える

画像から検索キーワードを連想する

APIのコスト感

GPT-4oやGemini 1.5 Flashモデルがだいぶ安くなった

一般公開してもまあ大丈夫だろう

だめだったらそのときに考える

最新作: Phonno

Coming soon...

個人開発でもLLM使っていこう!

規模感問わず

モチベーションの維持

本質的な作業に集中

新機能開発

面白い使い方を懇親会で教えてください!